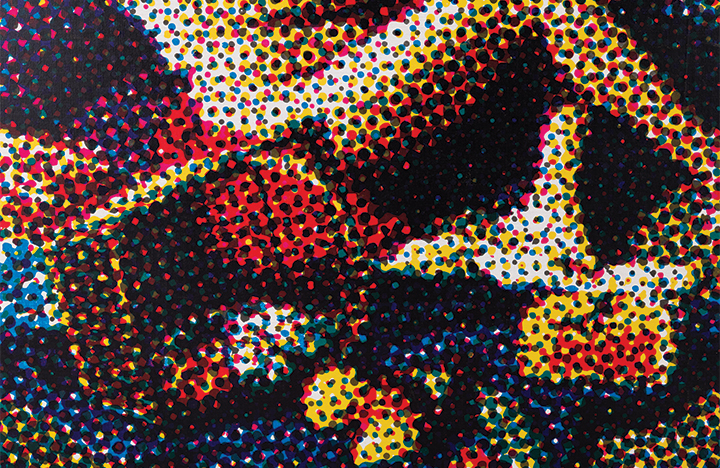

Pour le critique Pierre Restany, allongé à droite de la composition réalisée en 1964 par Alain Jacquet, Le déjeuner sur l’herbe (est. 50 000 / 70 000 €) est avant tout un geste artistique qui dépasse très largement l’idée d’une réponse européenne au pop-art américain. L’artiste utilise pour cette œuvre le procédé sérigraphique du “Ben-Day Dots” (point trame), qui a révolutionné le monde de la publicité. Si la technique a fait les beaux jours des illustrateurs de comics américains – les ‘Girls’ Romances’ (DC Comics), dessinées par Tony Abruzzo, reprises ensuite dans la fameuse série des ‘M-maybe’ de Roy Lichtenstein, restent l’un des exemples les plus connus – elle permet à Alain Jacquet la mise en abyme d’une forme de relecture de la peinture occidentale.

En reprenant le tableau d’Édouard Manet exposé cent ans plus tôt au Salon des refusés de 1864, il s’approprie non seulement l'œuvre du peintre mais aussi la peinture de la Renaissance que questionnait Manet. L’aspect transgressif qui avait fait scandale au XIXe siècle – la nudité féminine banalisée – se déplace ici dans un contexte de libération sexuelle à venir : la nudité n’est plus transgressive, c’est plutôt la logique de reproduction sérielle qui est vécue comme une attaque infamante visant l’art classique.

Pourtant, en définissant Le Déjeuner sur l’herbe comme l’acte fondateur du Mec’Art, Restany, avec humour, ne s’y trompe pas. Certes, le Mechanical Art peut se concevoir techniquement comme une version humaniste du Pop-Art, voire comme un cousin éloigné et décontracté de l’Op Art, mais il révèle aussi la dissymétrie du regard masculin sur la femme, un ‘regard de mec’, un male gaze dont les enjeux sociétaux sont particulièrement vifs aujourd’hui.

Le Déjeuner sur l’herbe ouvre enfin la voie à la mécanique postmoderne de la réappropriation interprétative ou de la citation, définissant une grande partie du champ de l’art contemporain, et réalise les premiers pas sur un chemin qu'emprunteront par la suite Richard Prince ou Jeff Koons.